Für die Erstellung persönlicher Fotoalben bieten die verschiedenen Hersteller diverse Hintergründe an, auf denen man seine Fotos drapieren kann. Persönlicher und auch bezogen auf den Anlass kreativer wird es jedoch, wenn man es schafft, z.B. im Urlaub gezielt auch einmal Fotos für den passenden Hintergrund zu schießen, die dann genutzt werden können

Hier habe ich eine Reihe zusammengestellt, die die eigene Phantasie beflügeln könnte nach Motiven Ausschau zu halten. Sollte Ihnen ein Motiv gefallen, dann können Sie es gerne herunterladen, sofern Sie es für nichtkommerzielle Zwecke nutzen wollen.

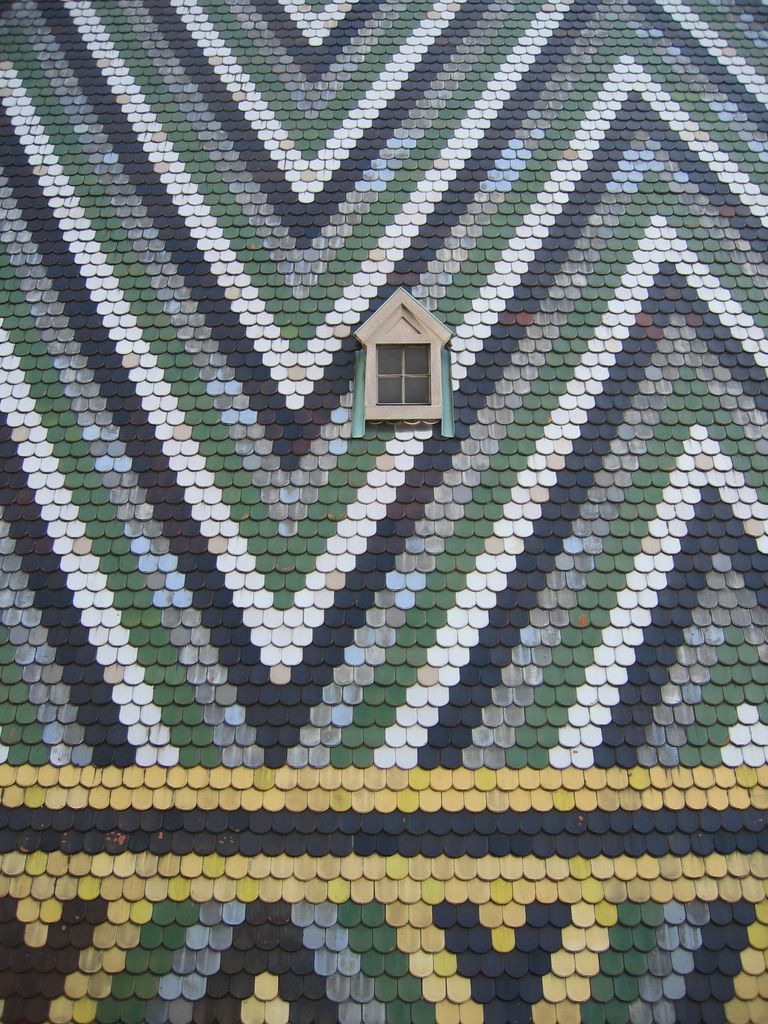

Besinnliches zum Thema: Fenster

Das Fenster, eine – nach der Erfindung des Glases – meist verglaste Öffnung, die Licht [und Luft] in einen geschlossenen Raum dringen lässt.

Nun, das Fenster war wohl früher bei den Höhlenbewohnern ein Loch im Fels, zugleich Zugang, Belichtung und Belüftung, die mehr schlecht als recht funktionierte, insbesondere wenn darin Feuer gemacht werden musste. Wir alle kennen historische Gebäude, die aus verschiedensten Gründen mit keinen oder sehr kleinen Fenstern auskommen mussten. Wir haben die Saga von den Schidbürgern vernommen, die das Licht in Säcken in ihr Rathaus transportieren wollten nachdem sie vergessen hatten, beim Bau auch Fenster einzuplanen. Wir wissen auch, dass es Länder gibt, in denen zu historischen Zeiten der Bau von Fenstern (Irland), die Vorhänge (Niederlande) oder die Breite der Gebäude selbst (Vietnam) besteuert wurden. Alles hatte Auswirkungen auf die Gestalt der Gebäude und der „Fenster“.

Heute sind Fenster aus bauphysikalischen Gründen, aus der Sicht der zeitgenössischen Baukunst, in Bezug auf eine spezielle Nutzung, auf Veranlassung der Nutzer oder der Bauherren unterschiedlichst gestaltet und es ist interessant, insbesondere in historischen Stadtkernen, vielfache Varianten des Themas zu entdecken.

Redensarten

„Sich zu weit aus dem Fenster lehnen“ heißt es. Damit und mit der Redensart „weg vom Fenster sein“ wird die Funktion des Fensters als kommunikative Schnittstelle angesprochen. Je näher das Fenster zum Passanten, desto leichter konnte es zum Dialog kommen. Man sagt, auf dem Weg zur Arbeit sahen die Arbeiter die Alten am Fenster sitzen. Diese hatten früher auch jahrelang unter Tage gearbeitet und litten an der sogenannten Staublunge, so dass sie aus Atemnot oft am Fenster saßen. Wenn sie gestorben waren, waren sie “weg vom Fenster”.

„Das Geld zum Fenster hinauswerfen“ soll im Mittelalter in Regensburg entstanden sein. Am alten Rathaus gibt es ein Fenster, in dem sich der Kaiser dem Volk zeigte, das ihm auf dem heutigen Rathausplatz huldigte. Von dort aus warf er Münzen ins Volk für die Armen. Da es ja ihre Steuergelder waren, sagten die Bürger: „Er wirft unser Geld zum Fenster raus“

Schau!Fenster!

In der folgende Galerie finden Sie nun gesammelte „Fenster“, die von den Anfängen bis zur modernen transparenten Außenmembran eines Baukörpers reichen. Mal steht die Nutzung, die Darstellung der Lebensart oder Hobbies der Bewohner, die baukünstlerische Ausprägung im Vordergrund, mal ist es eher der optische Reiz der verschiedenen Formen und Farben. Es gibt Fenster mit Augenbrauen, mit Außenspiegeln oder Vorbauten, einladende, mitteilsame aber auch riesige, zugleich abweisende Fenster.

Verkehr und Städtebau, ein Rückblick in das Jahr 1954

Haben die deutschen Städte ihre Chance genutzt?

Sonnabend, 18. Dezember 1954, Die Welt, Nr. 294, von Von JOACHIM BESSER

Großartige moderne Aufbaupläne haben Westdeutschlands Städteplaner in den Jahren 1945 bis 1947 den deutschen Städten vorgelegt. Die einmalige Chance, die in der Vernichtung der Stadtkerne lag, ist erkannt worden. Wurde sie genutzt? In welcher Richtung ist der Aufbau bis zur Stunde verlaufen?

Diese Fragen haben mich drei Wochen lang durch Westdeutschland geführt. Ich habe besucht: Hannover, Köln, Frankfurt, Mainz, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Ulm, München, Nürnberg, Hamburg und Kiel. In diesen zwölf Städten habe ich mir sagen lassen, was geplant war, und habe mir angesehen, was daraus seit 1945 geworden ist. Ich habe mit Architekten, Städtebauern, Stadtplanern, Bauräten, Stadträten und auch mit ihren Gegnern gesprochen. Mehr als dreißig Interviews habe ich in diesen drei Wochen gehabt und habe einen Auto-Kofferraum voll Material mitgebracht.

Das Ergebnis dieser vierwöchigen Bemühung ist in zwei Sätzen gesagt. Zwar verdienen die Vitalität und der Fleiß, mit denen sich unser Volk in Westdeutschland aus den Trümmern herausgearbeitet hat, hohe Bewunderung. Doch wenn es uns auch schmerzen möge: Man hat mit verbundenen Augen gebaut, blind für die Aufgaben der Zeit, getrieben von einer befremdenden Sucht, unsere Städte so wiederherzustellen, wie sie einmal waren.

Schuldige? Weder Architekten noch Stadtplaner noch Stadtbauräte.

Das Versagen liegt in einer Tiefe jenseits der Vernunft.

Wenn aus den großzügigen Stadtplanungen nichts wurde, so sind als wichtigste Gründe zu nennen: das einsichtslose Festhalten am Besitztitel, das Versagen der Parteien und Parlamente vor dem Problem des Privateigentums, die fehlende Gesetzgebung für ein neues Boden- und Baurecht und die restaurative Gesinnung weiter Kreise der Bevölkerung.

Alle Oberbürgermeister aller deutschen Städte rühmen heute in Festschriften den Aufbau. Sie bewegten dabei riesige Zahlenkolonnen. Doch es ist nicht sicher, ob man nicht schon in zehn Jahren über diese Ruhmesschriften anders denken wird. Einen großen Teil von dem, was wir planlos hochgejagt haben, wird die nächste Generation wieder einreißen müssen. Schon heute ersticken Städte wie Stuttgart, München oder Freiburg im Verkehrschaos. Schon heute dämmert es den Freiburger Bürgern, was sie angerichtet haben, als sie einen Teil ihrer Altstadt in mittelalterlichen Fluchtlinien mit schmalbrüstigen Häusern und Gipsarkaden wieder aufbauten.

Wenig hilft hier die Erkenntnis, daß in jeder Stadt Zukunftsträchtiges “ in Einzelprojekten vorhanden ist. Bei dieser Untersuchung geht es nur um die große Stadtplanung, um jene Frage, was wir getan haben, um die Innenstädte so aufzubauen, dass Mensch und Verkehr in ihr leben können.

Da gibt es die große Ausnahme Hannover, diese Oase in der Wüste, da sind — auch noch erfreulich— Frankfurt, Hamburg und Kiel. Aber dann steht es da, überall in Deutschland, aus Stein und Beton, nicht mehr zu ändern, die verkörperte Restauration, die Blindheit mit Spitzgiebeldächern, der private Egoismus der Wohnbauten im Stile des 19. Jahrhunderts, die Unmenschlichkeit der neuen Wohnviertel mit Hinterhöfen und ohne Sonne. Wir haben unsere Vergangenheit noch einmal errichtet.

Wir haben bisher falsch gebaut – wir werden deshalb auch falsch wohnen

Gab es in Deutschland Männer, die in unseren Städten ein neues Lebensgefühl und Stilbewußtsein formen konnten? Es gab sie. Unsere großen Städteplaner wie Scharoun (Berlin), Schwarz (Köln), Döcker (Stuttgart), ‚ Hillebrecht (Hannover), Schweizer (Karlsruhe), Hebebrand (Hamburg), Reichow (Hamburg), Mai (Hamburg, früher Frankfurt) und andere wußten, wie die Stadt unserer Zeit aussehen muß, und sie haben es deutlich gesagt. Niemand möge später mit einer städtebaulichen Dolchstoßlegende aufwarten und erklären, die Berufenen hätten versagt. Sie alle haben geredet, bis sie heiser waren. Die Politiker blieben taub.

Vier Funktionen

Die literarische Vorbereitung des modernen Städtebaues reicht bis in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts zurück. In der Charta von Athen, die bei einer Tagung des internationalen Architektenbundes beschlossen wurde, wurden seine Grundsätze im Jahre 1933 zusammengefaßt. Danach ist die Stadt nicht mehr wie im Mittelalter ein nach außen abgeschlossenes Gebilde, sondern Teil eines ökonomischen, sozialen und politischen Ganzen: des Gebietes oder Landes, in dem sie liegt. Folgende vier Funktionen liegen nach der Athener Charta aller Stadtpflege zugrunde: Wohnung — Arbeit — Erholung — Verkehr. Die vitalen Ansprüche des einzelnen Menschen und die Ansprüche der Gemeinschaft müssen aufeinander abgestimmt werden. Schon 1933 stellte man fest, daß unsere Bodengesetzgebung nicht mehr ausreicht, weil sie einseitig die Privatinteressen schützt und die Bedürfnisse der Gemeinschaft vernachlässigt.

Professor Richard Döcker, der Stuttgarter Städtebauer, den ich in seiner Wohnung auf dem Killesberg aufsuchte, erklärt: „Vielleicht kann man das frühere Prinzip und das heutige und künftige kurz so ausdrücken: Einst ging es um die Begrenzung des Platzes, der Straße oder Gasse; die Bauten mit ihren Wänden bildeten den Raum der Städte. Künftig werden die Bauwerke als körperliche Gebilde zwar im unbegrenzten Raum stehen, aber durch ihre Körperlichkeit und ihre Ordnung im Großraum diesen als solchen erfaßbar machen.“

Professor Schwarz, der Kölner Stadtplaner, entdeckt den doppelten Menschen: „Der Mensch hat sich verdoppelt. Als Führer der Technik verfügt er über die großen Geschwindigkeiten und Räume. Als Teilhaber des großen sozialen Gefüges arbeitet er in den Hochhäusern der Konzerne. Entläßt er aber das technische Werkzeug, dann ist er lediger Mensch, der in menschlichen Maßen zuHause ist. Erst in den letzten Jahren wird uns klar, daß der verdoppelte Mensch eine verdoppelte Stadt braucht. Die große, weiträumige Stadt für die Dinge der Technik und daneben die andere für die stillen und kostbaren Dinge und für die Heime der Menschlichkeit.“

Was bei diesen beiden Männern anklingt, wiederholt sich im wesentlichen beim Gespräch mit allen andern Stadtplanern und Architekten. Die moderne Stadt braucht große, breite Straßen, Verkehrs- und Parkmöglichkeiten in den Geschäftsvierteln, Bewegungsfreiheit in den Einkaufsstraßen und viel Licht, Sonne und Grünflächen in den Wohnbezirken. Sie soll nicht, wie die Stadt des 19. Jahrhunderts, das Produkt aus Grundstücksspekulation und Rentengier sein, sondern Ergebnis einer Planung, die dem Menschen eine würdige Heimstatt schaffen will.

Aus diesen kurzen, grundsätzlichen Ausführungen sieht man: Das Wissen des für die Zukunft Notwendigen ist vorhanden. Aber die Entmutigung der führenden Köpfe folgt sofort. Professor Schwarz sagt: „Schön ist es, zu träumen, daß aus den Ruinenfeldern eine bessere Stadt erwachsen könnte. Aber um eine Stadt zu bauen, muß man über den Baugrund verfügen. Das ist bei uns nicht der Fall. Alle diese Ruinenfelder sind parzelliert, sie haben zahllose Besitzer. Es wäre denkbar, daß ein Gesetz geschaffen würde, nach dem dieser zerstückte Besitz der Gemeinschaft anvertraut würde, damit sie darauf nach besseren Plänen die Stadt wiedererbaute.

Dieses Gesetz ist nicht da, und es sieht, nicht so aus, als werde es einmal kommen.“

Hundertfache Klage

Die gleiche Klage ertönt hundertfach in Deutschland. Professor Hoss, Stuttgart:

„Was ist in unserer Zeit gegen die Bodenspekulation getan worden? Nichts. Die Kernprobleme der Bodenfrage sind ungelöst geblieben. Wenn die Gesetze nicht anders werden, droht der Egoismus einzelner den Aufbau in die verkehrte Richtung abzubiegen. Die in unserer Gesellschaft herrschende übersteigerte Sorge um die Wahrung des privaten Eigentums unter Zurückstellung lebenswichtiger öffentlicher Interessen erwächst aus einer Überspitzung des Freiheitsbegriffes“. Und Professor Hillebrecht, Hannover: „Mit unserer Aufbaubilanz ist es schlecht bestellt.

Wenn wir den Ursachen und Gründen, nachgehen, so wird kein Schuldiger für Nürnberger Gerichte gesucht. Oder noch nicht gesucht? Was soll erst werden, wenn einmal das soziale Gewissen erwachen sollte, das bezeichnenderweise heute bei den wenigsten sich regt, wenn sie ‚sozialen’ Wohnungsbau an Hauptverkehrsstraßen, als Dachgeschoßausbau in fünfgeschossigen Häusern, als Wiederaufbau von Hinter- und Seitenflügeln sehen oder selbst fördern? Die alleinverantwortliche Ebene ist die politische Einsicht aller, insonderheit aber der Parlamente und Regierungen. Nur auf dieser Ebene liegt die Verantwortung für das Wohl und Wehe des Aufbaus – und es hat leider den Anschein, daß auf dieser Ebene das Ausmaß der Verantwortung keineswegs allen Beteiligten klar ist.“

Das Grundsätzliche ist damit ausreichend umrissen: Unsere Städteplaner haben klare Vorstellungen von Wesen, Form und Sinn der zukünftigen Großstadt. Ihre Pläne lagen und liegen vor, Wenn die überwiegende Mehrzahl aller Planungen gescheitert ist, so lag es an den Rechtsverhältnissen und an den politischen Instanzen, die nicht die ‚Kraft aufbrachten, um Abhilfe zu schaffen. Erinnerung an die Zeiten des Nationalsozialismus ist einer Überprüfung des Eigentumsbegriffs ebenso hinderlich gewesen wie privater Egoismus.

Prozesse, Prozesse . . .

In Stuttgart legen mir Professor Döcker und Baurat Dr. Heckmann die Widerstände dar, die sich jeder vernünftigen Planung in den Weg stellen, in abgewandelter Form hörte ich das gleiche in nahezu allen anderen Städten, die ich besuchte.

Da uns ein Bundesbaugesetz fehlt, gelten die Gesetze der Länder und Städte. Sie sind in vielen Punkten unterschiedlich, stimmenaber bis auf Hessen in einem Grundsatz alle überein: in der schrankenlosen Anerkennung des privaten Besitzes. Hier liegt das Grundübel, das nach allen Seiten ausstrahlt. Zwanzig Grundbesitzer können eine ganze Stadt unter Druck setzen.

Zehn finanzkräftige Männer können Hunderttausenden, die sich in einer Innenstadt bewegen, in ihr arbeiten und leben müssen, das Gesetz ihrer rückständigen Denkweise aufzwingen. Wenn zwanzig Leute nicht wollen, wird die moderne Stadt, nach der ihre Bürger verlangen, nicht gebaut. Die schrankenlose Anerkennung des Privatbesitzes in den Stadtzentren hat sich beim Aufbau als gemeinschaftsfeindlich erwiesen.

An einigen Beispielen soll die Konsequenz unseres überzogenen Respektes vor dem Privateigentum gezeigt werden. Nirgendwo in Deutschland ist das starre Festhalten am Privaten und Althergebrachten so ausgeprägt wie in Württemberg. So herrschen denn hier die merkwürdigsten Zustände. In Württemberg muß jeder Bebauungsplan öffentlich ausgelegt werden, ehe er Rechtskraft erlangt hat. Schon in diesem Stadium hat der einzelne Bürger Einspruchsrecht. Er kann die Stadt bereits während des Planverfahrens in Prozesse verstricken. Das ist in Stuttgart laufend geschehen.

Skandal um einen Block

Ein klassisches Beispiel ist die Geschichte des Döcker-Blocks, die den ganzen Widersinn des Stuttgarter Aufbausystems zeigt. Ein Wohnblockviertel in Stuttgarts Weststadt war aufzubauen. Es handelte sich um eine restlos zerstörte Fläche, die in den Gründerjahren gebaut worden war. 1949 schrieb die Forschungsgemeinschaft „Bauen und Wohnen“ einen Wettbewerb aus, den Professor Döcker mit dem ersten Preis gewann. Ein vorbildliches, sonnendurchflutetes, modernes Wohnviertel war vorgesehen.Bis zum Sommer 1951 gelang es jedoch der Forschungsgemeinschaft nicht, mit den Besitzern einig zu werden. Sie gab den Plan schließlich, des sinnlosen Verhandelns müde, auf. Nun stellte das Planungsamt der Stadt einen Kompromißplan auf. Nach einjährigen Verhandlungen mit den Besitzern, denen dieser Plan ebenfalls zu modern war, kam es schließlich im Sommer 1952 zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde. Keine Genehmigung wegen der großen Zahl der Einsprüche. Neue Vorlage Dezember 1952. Zweite Rückgabe aus dem gleichen Grund ohne Genehmigung im Juni 1953. Neue Verhandlungen und Genehmigung schließlich im Dezember 1953. Daraufhin zwei Anfechtungsklagen. Weitere Verzögerung um ein Jahr. Erst jetzt, vor vier Wochen, gelang es der Stadt, unter großen Opfern die Grundstücke der beiden noch Widerstrebenden aufzukaufen. Sechs Jahre also vom Plan bis zur verwässerten Wirklichkeit. Das ist der Aufbau in Stuttgart, und leider nicht nur dort. Kein Wunder, wenn mir ein Baurat der Stadt erklärt: „Das Grundgesetz mit seiner schrankenlosen Sicherung des Eigentums wirkt für den Stuttgarter Aufbau wie eine Bremse.“

Oder ein Beispiel aus Köln. Die Stadt benötigt seit langem einen Nord-Süd-Durchbruch, um den immer mehr wachsenden Verkehr zu bewältigen. Die Planung ist abgeschlossen und genehmigt. Aber das Bauen wird noch lange auf sich warten lassen. Grund: Köln hat kein Gesetz, das einen Bürger zum Verkauf zwingen, geschweige ihn enteignen könnte. Um diese Straße zu bauen, muß die Stadt Trümmergrundstücke im Werte von 100 Millionen DM aufkaufen. Für 60 Millionen DM hat sie bereits erworben; um aber den Rest zu erwerben, muß sie jetzt Prozesse führen mit Besitzern, die nach USA und Südafrika ausgewandert sind und ihre Grundstücke nicht hergeben wollen. Wenn diese acht oder zehn Leute auf ihrer Torheit beharren, werden 500 000 Kölner in zwei Jahren im Verkehrschaos festsitzen.

Die 65köpfige Hydra

Selbst in Städten, in denen der Gemeinsinn der Bürger alles Lob verdient wie in Hannover, müssen unglaubwürdige bürokratische Bocksprünge geritten werden. Wenn ein Besitzer in einem neugeordneten Block über das Geld verfügt, um zu bauen, muß er 65 Verwaltungsvorgänge absolvieren, bevor der erste Spatenstich getan werden kann. „Eigentümer, Architekt und Bauverwaltung ziehen in einen Kampf mit einer 65köpfig’en Hydra, und der Erfolg ist durchaus nicht sicher“, sagt Professor Hillebrecht. Die 65 Bearbeitungsvorgänge gliedern sich in acht Gruppen: 1. Beschaffung von Zustandsunterlagen (8 Bearbeitungsvorgänge), 2. Vorbereitungen zur Planung (9 Vorgänge), 3. Durchführungsplanung (8 Vorgänge), 4. Vorbereitung zur Umlegung (14 Vorgänge), 5. grundstückswirtschaftliche Maßnahmen (5 Vorgänge), 6.Neuvermessung (5 Vorgänge), 7. Umlegungsverfahren (5 Vorgänge), 8. Bereinigung der Grundbücher (11 Vorgänge). Dort erst kann der Architekt da beginnen, wo er nach der Gebührenordnung zu beginnen hat, nämlich bei einem Vorentwurf des Hauses. Deswegen erklärt Professor Hillebrecht: „Was uns fehlt, sind 1. eine Revision des gesamten Boden-und Baurechts und 2. auf Grund eines neuen Boden- und Baurechts administrative Vereinfachungen.“

So hängt der Aufbau unserer Städte im Netz unserer Vergangenheit fest.

Wir hatten es gar nicht nötig, mit dem Privateigentum grundsätzlich zu brechen. Wir mußten nur begreifen, daß ein ungewöhnlicher Notstand nur mit ungewöhnlichen Maßnahmen in Segen verwandelt werden kann. England hat das sofort eingesehen. Schon 1943 schuf die englische Regierung ein Aufbaugesetz, das den Aufbau zerstörter Gebiete privater Willkür entzog. Für ganz Europa vorbildlich bewältigte Rotterdam die Neuordnung seiner zerbombten City. Niemand wird sagen wollen, daß in diesen Ländern das Privateigentum kommunistischen Vorstellungen zum Opfer gefallen wäre. Man ist nicht Kommunist, wenn man den Neubau einer Innenstadt nach öffentlichen und nicht allein nach privatem Interesse regeln will. Ohne jede Enteignung hätte ein einziger Satz – bundesrechtlich verankert – genügt, um das Chaos zu verhüten: „In zerstörten Gebieten entfällt der Baurechtsanspruch. „Mit ihm schon hätte vieles vermieden werden können, was uns die nächste Generation als Versagen vorhalten wird. In all der Misere unseres rückwärtsgewandten Aufbaus müssen hier zunächst drei Ausnahmen erwähnt werden. Jede der drei genannten Städte hat ihre Aufbauprobleme anders angefaßt, keine hat sie vollkommen gelöst, aber alle haben dabei doch einen Schritt in die Zukunft getan. In Bremen hat man sich entschlossen, ein total zerstörtes Gebiet der westlichen Vorstadt, in dem 36 000 Menschen in einer Nacht obdachlos geworden waren, generell zu enteignen, es in einem Zug nach modernen Gesichtspunkten mit Wohnungen für 23 000 Menschen neu zu bebauen und dann zu reprivatisieren. Damit hat Bremen zwar keine Lösung seines Cityproblems herbeigeführt, aber es hat doch wenigstens zwischen City und Häfen eine entscheidende Neuordnung erreicht.

Enteignungen

Ganz anders Frankfurt. Hier gab das hessische Aufbaugesetz von 1948 als einziges Landesgesetz in der Bundesrepublik Enteignungsmöglichkeiten. Die Stadt Frankfurt wandte dies Gesetz für den Bereich der zu 95 Prozent zerstörten Altstadt entschlossen an. Bis 1951 wartete sie mit dem Aufbau. Dann enteignete sie 280 Parzellen der Altstadt, wandelte sie in 60 neugeordnete Parzellen um und übergab das gesamte Gebiet der Frankfurter Aufbau AG, die es in Zusammenarbeit mit dem Planungsamt der Stadt ab 1952 neu, mit einem großen Ost-West-Durchbruch, bebaute. Den ehemaligen Besitzern, wurde das Recht zum Rückkauf eingeräumt.

Hannover schließlich kam ohne Enteignungsgesetz zu dem modernsten Aufbau aller deutschen Städte. Was hier geschehen ist, wirkt wie ein Wunder und bedarf genauerer Erklärung. Niedersachsens Hauptstadt hatte das Glück, sich in Professor Hillebrecht einen Stadtbaumeister zu verpflichten, der in ungewöhnlicher Weise die Qualitäten eines Städteplaners mit denen eines Volkstribunen verband.

Alle arbeiten mit

Als Hillebrecht 1948 nach Hannover kam, fand er noch keine Planung vor. Er schuf sie mit seinem Mitarbeiterstab in einem halben Jahr. Dann aber sagte er sich: Wenn du deine Absichten durchsetzen willst, darfst du nicht aus Angst vor Bodenspekulanten hinter verschlossenen Türen arbeiten, sondern mußt die Bürger deiner Stadt zu Mitarbeitern gewinnen. So zog er aus und hielt in zwei Jahren 411 Versammlungen ab, auf denen er selbst sprach und die Bürger Hannovers von der Notwendigkeit eines modernen Städtebaus überzeugte. Er gründete Aufbaugemeinschaften nach Bremer Muster, brachte in diesen Genossenschaften Wirtschaft, Industrie und Privatbesitz an einen Tisch und siegte mit seinen Ideen. Er bewegte die großen Kaufhausbesitzer, Straßenbreiten bis zu 15 Meter entschädigungslos abzutreten, er überzeugte die Privatbesitzer davon, daß sie am besten führen, wenn sie ihren Bodenbesitz in den Topf der Genossenschaften warfen, weil dann aus der gemeinsamen Asche ein neuer Phönix und nicht nur eine häßliche Ente entstehen könne.

Leider kann der Fall Hannover nicht verallgemeinert werden. Er ist kein Maßstab, weil man von einem Stadtplaner nicht auch die Eigenschaften des Volksredners erwarten darf. Ohne Hillebrecht wäre Hannover mit großer Wahrscheinlichkeit ebenso in den Zufallsstil des deutschen Aufbaus verfallen, wie die andern Städte. Ein bedeutender Mann kann auch ohne Gesetze regieren. Die einseitige Fachbegabung bedarf seiner Hilfe. Daß die Politik unsern Städtebauern dies Gesetz versagte, bleibt ihr großes Versäumnis.

JOACHIM BESSER

Wildpferde oder Koniks

Zu den Vorfahren der Koniks gehören die letzten europäischen Wildpferde, die Tarpane. Sie wurden vor etwa 200 Jahren eingefangen und dann in Polen mit Hauspferden vermischt. Die Rasse nennt sich Konik – polnisch für Pferdchen – und ist für eine ganzjährige Haltung im Freien gut geeignet. Bei einem Rundgang durchs Gelände, angeboten durch die ABU, zeigten sie sich ziemlich unbeeindruckt von der Besuchergruppe aber auch neugierig. Vorsicht ist geboten, denn sie können gern auch mit den Hinterhufen ausschlagen.

Heckrinder

Ein Besuch der Tiere in der Lippemersch, geführt von Matthias Scharf ( einem „Urgestein“ der ABU) ist immer spannend. Man kann – auch mit Kindern – den Tieren nahe kommen und erfährt sehr viel Interessantes über deren Geschichte, Lebensumstände in der Lippeniederung und ihr Verhalten untereinander. Vorsicht ist allerdings angesagt, denn die Koniks können durchaus zupacken. Es ist also kein Streichelzoo-Erlebnis! Die mächtigen Bullen aber auch die Kühe gehen den Besuchern eher aus dem Weg. Sie haben durchaus Respekt vor den Hinterhufen der Pferde und streiten sich ungern mit ihnen um das Futter.

Lippemersch

Das in der Lippeaue liegende Naturschutzgebiet Hellinghauser Mersch hat eine Fläche von über 260 Hektar. Durch die regelmäßigen Überschwemmungen war in weiten Bereichen nur eine extensive landwirtschaftliche Nutzung möglich, so dass viele Arten der Auen hier einen letzten Rückzugsraum fanden.

Sie sehen eine Kulturlandschaft, wie sie vor vielleicht 100 Jahren an der Lippe verbreitet war. Kleine, von Hecken eingefriedete Standweiden für Kühe und ausgedehnte Mähwiesen prägen das Bild. Was ist der Unterschied zwischen Wiese und Weide? Auf einer Weide grast Vieh. Nur solche Pflanzen können hier leben, die es vertragen, immer wieder abgefressen zu werden und denen auch der Tritt nicht schadet.